不良资产领域“内保外贷”法律实务观察

不同时期的外汇监管政策以及担保登记政策对“内保外贷”结构变化具有影响,不同情况下境内担保的法律效力以及法律效力的瑕疵将直接影响到不良资产的估值定价。

对中资企业在港融资运营平台的不良贷款或违约债券而言(下称标的债权),“内保外贷”是较为常见的增信措施。根据《跨境担保外汇管理规定》(下称29号文),内保外贷是指担保人注册地在境内、债务人和债权人注册地均在境外的跨境担保。

鉴于该措施包含的涉外因素以及外汇监管政策变化对其产生的影响,本文以不良资产投资者的视角,观察当前涉港内保外贷法律实务,并对以下方面加以总结:一是内保外贷监管政策概览;二是内保外贷常见交易类型;三是内保外贷法律效力;四是不良资产收购前担保效力瑕疵补正;五是不良资产处置时境内担保实现。

▍一、内保外贷监管政策概览

2014年29号文实施前,境内机构(包括银行、非银行金融机构、企业)为境内企业境外发债提供担保的,境内担保人应经所在地外汇局逐笔批准。29号文实施后,此类事前审批变为事后登记,即担保人为非银行金融机构或企业的,需在签订担保合同后15个工作日内到所在地外汇局办理内保外贷签约登记手续。担保人为银行的,需通过数据接口程序或其他方式向外汇局报送内保外贷数据。进一步讲,外汇局对跨境担保合同的核准、登记或备案情况以及29号文明确的其他管理事项与管理要求,均不构成跨境担保合同的生效要件。

担保合同或担保项下债务合同主要条款发生变更的(包括债务合同展期以及债务或担保金额、债务或担保期限、债权人等发生变更),担保人应当在15个工作日内办理内保外贷变更登记手续。在担保履约方面,银行担保人可自行办理担保履约对外支付;而非银行机构则需凭加盖外汇局印章的担保登记文件到银行办理担保履约项下购汇及对外支付。如前期未办理签约登记的,则需先办理补登记后方能对外履约。

2017年,《关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》(下称3号文)规定内保外贷项下的资金可以按规定的方式调回境内使用。同年,《关于完善银行内保外贷外汇管理的通知》(下称108号文)进一步完善银行内保外贷外汇管理体制,特别是对债务人主体资格、资金用途和交易背景的真实性合法性提出了更细致的要求。

▍二、内保外贷常见交易类型

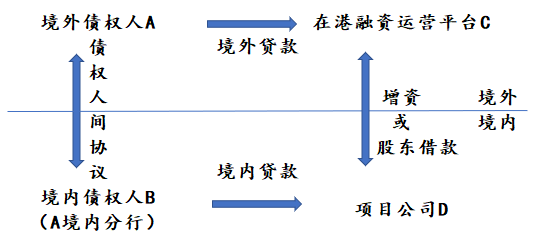

受限于外债额度,境内企业赴港进行债务融资时可能需要搭建内保外贷的交易结构,即:境内企业的在港融资运营平台作为发债主体进行融资,并由该境内企业的境内关联公司提供担保,所融资金用于对境内企业进行增资或者股东借款,从而实现内保外贷项下资金调回境内使用的目的。但是,该结构在实操中存在两点障碍:

一是境内关联公司的担保构成“内保外贷”,需要向外汇局办理跨境担保登记,但个别项目中债务人担保人主体资格、担保资金用途、担保履约可能性以及相关交易背景等要素无法满足29号文、3号文和108号文的要求,进而导致内保外贷登记失败;

二是即使能够完成外汇局内保外贷登记,在多数情况下,特别是不动产作为担保物的,境外债权人(尤其是境外非银行金融机构)也很难在境内办理不动产抵押权登记。亦有实操显示:有的不动产登记机关以内保外贷登记作为不动产抵押权登记的前置条件,该情况下,前者登记成功与否自然将影响到后者的登记结果。当然,保证担保因不涉及物权登记自然不会遇到此类障碍。对此,实务中境外债权人通常通过签署债权人间协议(Intercreditor Agreement,下称ICA安排)的方式来缓释上述障碍给项目,特别是地产融资项目带来的风险:

ICA安排中,境内外债权人(B通常为A的境内分行)分别向C和D发放贷款(境内贷款一般占比很小)。由项目公司D为两笔贷款同时提供抵押担保,并按照登记政策至少为境内贷款办理不动产抵押登记。而境内外债权人之间的ICA协议一般约定有双方贷款的交叉违约条款,且违约事项发生时,双方有权按照境内外债权比例在执行程序中得到清偿。该安排中,如果境外贷款无法办理不动产抵押登记,则境外债权人A仍属次级债权人,对抵押物的优先受偿权也将无法对抗其他债权人。当然,境内外债权人之间的一致行动关系至少能够赋予境外债权人A在查封、拍卖处置抵押物等程序中的主动地位。

综上,投资者在投资此类不良资产时,应于尽调阶段核实包括债权人间协议安排在内的所有境内外交易安排,以便在后续收购时承继相应担保权利与其他合同权利。

▍三、内保外贷法律效力

承上,包括“内保外贷”抵押权登记在内的对担保效力的判断直接影响到境外债权人债权清偿的效果,也决定了投资者在债权收购后能否通过实现担保的方式收回投资。因此,收购与处置标的债权时应关注境内担保的法律效力,对此,以下方面应予注意:

一是内保外贷项下担保作为境内公司所提供的担保,应满足我国公司法有关公司对外担保的规则,即公司应当就该担保履行决议程序。否则,公司不承担担保责任。对于上市公司而言,还应履行信息披露程序。

二是对于不同类型的担保措施,应根据不同法律要求核实其担保法律效力:不动产抵押未登记的不发生物权的效力;动产或权利质押未登记的不发生对抗效力;保证担保只需签署保证合同就可发生担保效力。

三是29号文规定内保外贷是否经外汇局核准、登记、备案并不会影响担保法律效力。若干司法案例也反映出相同态度,如(2016)粤03民再36号、(2017)浙民终716号等。

▍四、不良资产收购前担保效力的瑕疵补正

收购资产前,尽调中发现的担保效力瑕疵应尽可能予以补正,其中对于担保决议程序在内的一般性补正事项本文不再赘述,而需要特别强调的是:

一是对于未经跨境担保备案登记的瑕疵,建议由担保人在收购前进行补登记。根据《跨境担保外汇管理操作指引》规定,担保人未在规定期限内到外汇局办理担保登记的,如能说明合理原因,且担保人提出登记申请时尚未出现担保履约意向的,外汇局可按正常程序为其办理补登记;不能说明合理原因的,外汇局可按未及时办理担保登记进行处理,在移交外汇检查部门后再为其办理补登记手续。需注意,上述规定虽然允许担保人对跨境担保进行补登记,但对于不能说明合理原因的,存在被外汇检查部门处罚的风险。

二是对于未办理不动产抵押登记的瑕疵,建议由原债权人与抵押人在收购前补充办理抵押登记。尽管前文提及该登记存在着种种障碍,但本文提示注意实操中的确存在少数例外情况成功办理了抵押权登记。对此,建议就具体个案与登记机关沟通后进行选择适用:

(1)实践中,部分不动产登记机关允许境内有分支机构或代表机构的境外债权人办理抵押权登记。相关依据为《不动产登记操作规范(试行)》规定的“港澳台/境外法人或其他组织需要提交其在境内设立分支机构或代表机构的批准文件和注册证明”。

(2)实践中对于要求境外债权人提供《金融许可证》的情况,可以考虑争取当地登记机关按如下方式变通处理,如证明境外债权人为境内银行的境外分行,从而提交境内银行的《金融许可证》;再或是证明境外债权人(或债权受让人)为境内金融机构的境外子公司,从而提供境内总公司《金融许可证》和境外债权人经营地的相关金融牌照,争取登记机关认可境外债权人的主体适格性。

如果收购前上述瑕疵无法补正的,则应考虑该瑕疵在标的债权估值定价中的影响。

▍五、不良资产处置时境内担保实现

收购资产后,如投资人采用诉讼方式实现担保权利的,诉讼策略应从法院管辖、法律适用和法院执行等三个方面作如下考虑:

一是选择便利的管辖法院。根据最高法院《关于印发〈第二次全国涉外商事海事审判工作会议纪要〉的通知》第十二条规定,涉外商事纠纷案件的当事人协议约定外国法院对其争议享有非排他性管辖权时,可以认定该协议并没有排除其他国家有管辖权法院的管辖权。如果一方当事人向中国法院提起诉讼,中国法院依照《民事诉讼法》的有关规定对案件享有管辖权的,则中国法院可以受理。

同时,根据《民诉法司法解释》第五百二十九条,涉外合同或者其他财产权益纠纷的当事人,可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地、侵权行为地等与争议有实际联系地点的外国法院管辖。不动产纠纷等属于我国法院专属管辖的案件,当事人不得协议选择外国法院管辖。

据此,对于不动产抵押纠纷等内地法院具有专属管辖权的案件,向中国内地法院起诉是投资者唯一的选择;对于其他担保纠纷而言,管辖法院则应依据担保合同中的管辖条款而定,比如标的债权项下担保合同中协议选择法院为境外法院的,且该管辖条款为非排他性时,投资者则可以在如下考量因素的基础上,选择境外法院或内地法院中更为便利的法院进行起诉:诉讼及保全的便利性、诉讼成本、证人出庭作证方便性、担保合同准据法(适用法律)、各交易方住所地等。

二是核实担保合同约定的适用法律。涉外民商事法律关系的法律适用和法院管辖是相互独立的,前者适用《法律适用法》,后者则适用《民事诉讼法》。

对于物权担保,根据《法律适用法》第五章有关物权争议的法律适用规则,有关不动产抵押或股权质押相关物权纠纷不能由双方协商确定适用外国法律,而仅能适用中国法律进行解决。结合前述有关管辖法院的规定,实操中,此类诉讼应当在中国内地法院发起并适用中国法律。

对于保证担保,实践中,涉外保证合同的适用法律(准据法)常被选择为香港法。对此,结合前述有关管辖法院的规定以及各项考量因素,在香港法院对案件拥有司法管辖权的基础上,建议可在香港法院起诉并适用香港法。

三是根据国家外汇管理局《关于人民法院在涉外司法活动中开立外汇账户及办理外汇收支有关问题的函》,涉外案件中,境内当事人为执行人民法院已生效的裁定书、判决书或调解书等法律文书需向境外当事人支付外汇的,如该案件项下相关交易支付无需外汇局核准,境内当事人可以凭申请书、人民法院已生效的法律文书、人民法院出具的协助执行通知书等材料直接从其外汇账户中支付;如需用人民币购汇支付或者该案件项下相关交易支付需经外汇局核准,境内当事人应当持上述材料向所在地外汇局申请,凭外汇局的核准件从其外汇账户中支付或者到外汇指定银行购汇支付。具体案件中,建议与法院沟通执行款项发放路径,依法依规做好后续资金出境安排。

收购资产后,如投资人采用重组方式对标的债权进行处置的,建议在遵守中国法有关管辖法院与法律适用规则的基础上,考虑不同担保类型、诉讼便利性、诉讼成本、证人出庭作证方便性、相关交易的准据法、各交易方住所地等因素,重新与担保人协商确定管辖法院与法律适用,以便投资者后续维权。